для печати

| Лефт.Ру |

Версия для печати |

|

(Eduard M. Dune. Notes of a Red Guard. Translated and edited by Diane P. Koenker and S. A. Smith. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1993)

Свете и Игорю

Сквозное, трепещущее, как надкрылья насекомого, имя Лилиенталя

с детских лет звучит для меня чудесно... Летательное, точно

растянутое на легкие бамбуковые планки, имя это связано в моей

памяти с началом авиации. Порхающий человек Отто Лилиенталь

убился. Летательные машины перестали быть похожими на птиц.

Легкие, просвечивающие желтизной крылья заменились ластами.

Можно поверить, что они бьются по земле при подъеме. Во всяком

случае, при подъеме вздымается пыль. Летательная машина похожа теперь на тяжелую рыбу. Как быстро авиация стала

промышленностью.

Этот отрывок из Олешиной "Зависти" вспомнился мне, когда я читал книгу Эдуарда Дуне "Записки красногвардейца." Главное, что остается от нее это ощущение исторической подлинности и уникальности. Подлинности - не потому, что она верна историческим фактам. Дуне их нередко путает, именно так, как это часто случается в воспоминаниях очевидцев и участников событий. Нет, в его книге есть подлинность переживания Революции как начала, когда она еще была птицей с легкими крыльями. Это подлинность неповторимого уже строя чувств и мыслей авангарда рабочего класса 17-го на его историческом взлете. Уникальность - потому что это единственная известная мне книга, написанная вне СССР уже после Второй мировой войны рядовым рабочим-большевиком о периоде 1917-21 гг. То, что это свидетельство дошло до нас в своем оригинальном виде (все издания и переиздания подобной литературы после 1924 года подвергались цензуре и "редактированию") есть результат стечения уникальных обстоятельств и немалой дозы исторической иронии как будет ясно из последующего.

"Записки красногвардейца" были опубликованы только в английском переводе. До этого рукопись Дуне почти полвека лежала в архиве "Института войны, революции и мира им. Гувера" в Стенфордском университета, США. За то, что она вообще была написана, следует благодарить Фонд Форда, который заказал и пробрел ее у Э. Дуне. А так как с конца 1940-х этот фонд становится излюбленным прикрытием для финансирования проектов ЦРУ, то не исключено, что мы получили возможность услышать голос большевика Дуне в какой-то степени благодаря этому ведомству. Мог ли юный боец Красной гвардии Дуне представить себе такое в 1917, когда он с рабочими своего завода впервые в жизни взял в руки винтовку, чтобы в боях с юнкерами установить власть своего класса на улицах Москвы!

* * *

Эдуард Мартынович Дуне родился 10 сентября 1899 года в Риге, в рабочей латвийской семье. Его отец был квалифицированным рабочим на заводе резины "Проводник," одном из самых больших в городе. Рига была крупным культурным центром, где рабочие имели широкий доступ к вечерним школам, хоровым обществам, библиотекам и т.п. В школе Эдуард развил любовь к чтению, и родители надеялись, что, закончив ее, их сын выбьется в нижний эшелон заводской администрации, станет служащим, а не рабочим. В главах, посвященных заводской жизни, Дуне не раз подчеркивает принципиальную границу между теми и другими. Рабочие завода тоже имели свою иерархию, на вершине которой были граверы. На работу они приходили в чистых выглаженных костюмах, в белых воротничках и галстуках. Нередко они зарабатывали даже больше, чем мелкие служащие на том же заводе. И тем не менее, для девушки, работавшей в администрации, было немыслимо пойти на свидание с одним из этих представителей "рабочей аристократии."

В конце 1914 года военное ведомство эвакуировало "Проводник" под Москву. Цех, в котором работал отец Дуне, перевели в Тушино. Летом 15-го туда же перебралась вся семья. Несмотря на возражения отца, считавшего, что образование его сына позволяло тому получить место в заводской администрации, Дуне решил пойти завод чернорабочим за полтора рубля в день и с гордостью вспоминает о первой получке, которую он принес матери. Работал он на перевозке, вернее, перетаскивании вручную тяжелого оборудования со станции железной дороги на завод. Здесь началось его знакомство с устной народной культурой российских низов. Равнодушный к поэзии, "скучный и прозаический человек", как он сам отзывается о себе, Дуне на всю жизнь запомнил песни и частушки своей "бурлацкой" бригады, бесконечные импровизации рабочих поэтов, которых он подробно описывает. Его особенно поразило богатство поэтических ассоциаций, непосредственность, с которой они отзывались на любые явления жизни вокруг них. Можно сказать, что его поразили именно те качества, которых не было у Дуне и его класса.

Этот эпизод в его воспоминаниях, как бы интересен он ни был сам по себе, не самоцель для Дуне. Он позволяет ему описать изнутри сложное, противоречивое строение своего класса в процессе его становления и с точки зрения той внутриклассовой прослойки, к которой он принадлежал. Вот разгрузочные работы закончены и "бурлаков" переводят в цеха, на более высокооплачиваемую работу с прессами. И тут же проявляется прежде невидимая грань между неграмотными "поэтами", носителями устной крестьянской или полупролетарской культуры, хорошо отраженной у Горького, и грамотными рабочими вроде Дуне. Для полупролетарской вольницы работа в цехах у машин была невыносима, какие бы деньги им за это не платили. И скоро его друзья-"поэты" убежали из цехов на прежнюю черную работу, где они могли петь под открытым небом.

Маленькая, но содержательная деталь. Вспоминая о первых месяцах войны, Дуне пишет о надежде, что "война не нарушит монотонной жизни рабочего класса, к которой за многие годы мы успели привыкнуть и что мы сможем прожить войну по-старому". В отличие от его друзей-“поэтов” или так хорошо знакомому нам типу постсоветского левака из мелкобуржуазной среды, монотонность, размеренность существования, заводская дисциплина совсем не вызывают у Дуне отрицательных эмоций. Скорее, наоборот. Не был ли широкий размах Русской революции результатом кратковременного слияния этих двух пластов: анархической полупролетарской вольницы, с глубокими корнями в крестьянской культуре и ненавистью к городской машинной цивилизации, и дисциплинированного фабричного пролетариата, читающего Ленина?

Большой интерес представляет первая глава, повествующая о заводской жизни. Дуне довольно подробно описывает иерархию между рабочими и мастерами, заработки, отношения с администрацией. Со слов отца он рассказывает о том, как рабочие наказывали зарвавшихся мастеров. Сначала, на дверь его кабинета прибивали гвоздем мешок. Это было предупреждение. Если оно не помогало, мастера сажали в этот мешок, на тачке везли во двор и под смех и шутки опрокидывали в навозную кучу. Все это делалось всем цехом и так, что ни разу не находили того, кто надевал мастеру мешок на голову. Такие же методы применялись к штрейкбрехерам и доносчикам. Сам Дуне участвовал в одном таком "мешочном" эпизоде. Причем. в навозную кучу попал не мастер даже, а инженер-химик, который уделял слишком много внимания красивым работницам в одном из цехов.

Вообще, главное впечатление от этой главы это то, что рабочие вовсе не были бесправными. Был надзор со стороны фабричной инспекции, была солидарность рабочих, заставлявшая с ними считаться. Завод выполнял военные заказы, и администрация не хотела никаких конфликтов с рабочими. На зарплату не жаловались. Сам Дуне, овладев специальностью, скоро стал зарабатывать больше отца, 5 рублей в день. На эти деньги можно было купить пару ботинок. Эдуард стал учиться в вечерней технической школе и скоро научился читать чертежи, что поместило его в категорию наиболее высокооплачиваемых рабочих. Здесь описание подходит к одному из самых интересных моментов этой книги. Вспоминая свою заводскую юность 30 лет спустя, Дуне решает, что жизнь была не так уж плоха. Не только в материальном, но и в духовном плане. Промышленный рабочий класс Российской империи сумел создать свой этический мир, в котором акцент на коллективистские ценности не приводил к антагонизму между интересами рабочего коллектива и личностью отдельного рабочего. Приведу это место полностью, настолько оно богато по содержанию и даже недосказанности.

Отношение администрации к рабочим было похоже на отношения между государством и обществом. Они не старалисть поглотить друг друга, каждая из сторон имела свои писанные и неписанные правила. Личность была подчинена интересам коллектива, но коллектив не был антагонистичен по отношению к личности. Мы чувствовали себя больше электронами, чем "свободными" атомами. Рабочие, выскакивавшие из общей орбиты, были редкими созданиями. Каждый из нас отдавал часть своей свободы ради коллектива, но эта отдача не регулировалась какими-то письменными правилами или обязательными нормами. Те, кто хотел больше свободы, могли постараться либо увеличить ее с помощью коллектива, либо полагаться на свои силы. Теперь мне кажется, что это был мир идеальной свободы, но когда я был молод, мне казалось, что свобода заключалась в том, чтобы разбить эти неписанные правила. В то же время мы были готовы пожертвовать свободой ради нашего идеала, который в то время был более ясен и сиял издалека в форме нашего собственного рабочего государства.

Не идеализирую ли я прошлое как все старики? Конечно, в материальном смысле мы не всегда жили так припеваючи, как когда я поступил на завод. Бывали дни, когда мы ели только черный хлеб с молотыми коноплянными зернами вместо масла. Временами приходилось заниматься рыбной ловлей не для удовольствия, а по необходимости. Бывало, что не могли пойти на школьную экскурсию из-за того, что не было 5-10 копеек. И моя свобода ограничивалась рублем. Например, мне приходилось отказываться от билета на концерт Шаляпина, потому что он стоил пять рублей - цена пары ботинок. Но ведь не пойти на Шаляпина не было большой жертвой... А внутри коллектива у нас была свобода бороться против тех, кто подрывал общую волю...”

На "Проводнике" Дуне впервые встретил Тимофея Сапронова, большевика и профсоюзного организатора, с которым он свяжет свою судьбу в партии. В 1917 году Сапронову было 34 года, он был вдвое старше Дуне. Устроившись на "Проводник" маляром по подложному паспорту (он был в розыске) Сапронов быстро развернул профсоюзную работу, но не среди собственно заводских рабочих, а строителей, работавших там по наряду. Он был талантливый пропагандист, сын и настоящий интеллигент своего класса. Дуне так описывает его стиль агитации.

"Сапронов мог ответить на любой вопрос и владел как своей речью, так и настроением аудитории. Каждое слово его простого, некнижного языка доходило до слушающих. Он редко использовал революционный жаргон, и когда он это делал, то всегда сразу же разъяснял, что он понимал под словами социализм, демократия и т.п. Слушая его, люди полностью сливались с мыслью и жизнью Александра, или Александрова, как они уважительно и любовно звали его".

Через несколько месяцев у него уже было 400 членов профсоюза и большевистская ячейка. Представляет интерес тактика Сапронова, насколько о ней можно судить по рассказу Дуне. Очевидно рабочие “Проводника” не видели надобности в профсоюзе. Заработки были хорошие и особых конфликтов с начальством не было. Тогда среди рабочих пронесся слух, что какая-то газета напечатала статью про их завод, в которой ругали администрацию. Все сразу захотели ее прочитать. Оказалось, что в газете печатников Сапронов поместил статью о плохой технике безопасности в резиновой промышленности, потому что администрация больше заботилась о доходах акционеров и эконoмила на вентиляции. Из этой статьи, пишет Дуне, многие рабочие впервые поняли, что все это было результатом капиталистической погони за прибылью. Обстановка на заводе заметно изменилась. На рабочих произвело сильное впечатление и то, что кто-то посторонний думал о них. С этого момента Сапронов начал организовывать на заводе подпольные партийные ячейки.

|

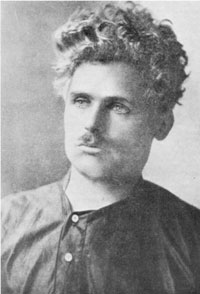

| Тимофей Владимирович Сапронов в 1914 году |

Дуне рассказывает, что меньшевиков поддерживало примерно 10% рабочих, и практически все они были из рабочей аристократии.

Февральской революции посвящена вторая глава книги. Здесь, в частности, рассказывается о создании рабочей милиции на “Проводнике”. Члены большевистских ячеек забрали у заводской охраны оружие и стали сами охранять завод, подчиняясь заводскому комитету. Последний имел большую власть. Без его разрешения нельзя было нанимать и увольнять рабочих и даже вывозить готовую продукцию. Администрация согласилась на все требования рабочих, включая восьмичасовой рабочий день. Революция переживалась как праздник, классовые барьеры между рабочими, служащими и местными крестьянами стали быстро разрушаться.

В третьей главе, озаглавленной "Рабочая власть", Дуне рассказывает о периоде "двоевластия" между февралем и октябрем 1917 года, в основном на примере своего завода. Несмотря на более короткий рабочий день количество производимой продукции не уменьшилось, потому что рабочие перестали работать вполсилы, чтобы им не повысили расценки. Администрация и рабочий комитет работали в полной гармонии, причем через последний проходила и вся финансовая документация. А когда заводу стала угрожать остановка из-за нехватки топлива, администрация обратилась за помощью к рабкому, который мог помочь наладить снабжение через советы, единственную реальную власть в то время. И опять трудно избежать впечатления, что тридцать лет спустя система рабочего контроля, баланс между властью рабочих и администрации - вспоминается Дуне как золотая середина в организации общественного производства. В мае на заводе начались обсуждения призыва Ленина к установлению диктатуры пролетариата. Здесь мы знакомимся с тем, что именно понимали тогда под этой формулой Сапронов и Дуне с его товарищами. Дуне передает смысл слов Сапронова следующим образом.

“Большевики говорят, что передача власти советам будет означать то, что у нас уже есть на заводе - диктатура пролетариата. У нас больше нет охранников и полиции, мы работает восемь часов в день по тем же расценкам, но зарабатываем столько же, сколько раньше за 12 часов. У нас нет царя и полиции, но порядка больше, чем до революции. Нет больше ограблений, краж, пьянства и хулиганства. Если мы смогли организовать революционное правительство на одном заводе, почему мы не сможем сделать это по всей России? Пусть буржуазия продолжает торговать и строить свои домны и заводы, но власть должна оставаться у рабочих, а не у владельцев заводов, торговцев и их слуг...” (курсив мой - А. Б.)

- Но как организовать такую власть? - спрашивает Дуне и отвечает, что никто этого точно не знал, в том числе Ленин. Меньшевики на заводе спорили, что Россия не готова к социалистической революции, но основная масса рабочих все больше тяготела к большевикам и, опираясь на свой опыт организации рабочего контроля, мечтала о большем. Авторитет заводского комитета большевиков настолько вырос, что он фактически стал заменять рабком. К августу на пятитысячном “Проводнике” было 100 меньшевиков и около 1000 большевиков. Но, продолжает Дуне:

...Мы конечно же не представляли себе диктатуру пролетариата как диктатуру партии большевиков. Наоборот, мы искали союзников, другие партии, которые желали бы вместе с нами идти путем строительства советской власти... Но в то же время мы верили, что Плеханов был прав, когда писал, что "Можно представить себе такую ситуацию, когда мы, социал-демократы, будем против всеобщего голосования. Если выборы в парламент будут неудачными, нам надо будет распустить его не за два года, а за две недели."

С началом октябрьских боев в Москве, рабком “Проводника” формирует отряд Красной гвардии. Было решено, что в него войдут только молодые рабочие без семьи. Дуне был одним из них. Когда он пришел домой с допотопной винтовкой середины 19 века, отец, меньшевик, стал ругать сына и пророчить, что все кончится виселицами, как в 1905. Но Дуне знал, что сейчас был не 1905 года, а "настоящая" революция. Глава кончается боевым крещением автора в боях против кадетов на Сретенке и сообщением, что юнкерские части полковника Рябцова заняли Кремль.

Четвертая глава под полемическим заголовком “Грабь награбленное” повествует об окончании боев в Москве и возвращении отряда Дуне на завод. Здесь Дуне с особой силой выступает как летописец своего класса, подчеркивая его идеализм и нравственное превосходство перед классами старого общества. Вот отряд красногвардейцев проходит по центру Москвы, задерживая мещан, грабивших лавки, брошенные в разгар боев. “Я был в ярости при виде этих ограниченных людей...стремившихся украсть все, что плохо лежало. Мы неделю были без сна, сражаясь за лучшее, более светлое будущее. У нас не было приказа задерживать воров, только конфисковать украденное ими, поэтому мы ограничивались тем, что высмеивали и стыдили их за грабеж народного достояния”. Красногвардейцы с “Проводника” совсем не похожи на анархических смутьянов “Двенадцати” интеллигента Блока. Через несколько дней по прибытии на завод, где им организовали торжественную встречу, Дуне и его товарищи расследовали слухи буржуазной прессы о грабежах, в которых были замешены красногвардейцы. В конце концов, на заводе нашли двух рабочих, которые после боя на почтамте подняли с пола карандаш и металлическую линейку (!). По приговору заводского собрания они несколько дней должны были носить на шее табличку с надписью “Я украл карандаш”, “Я украл линейку”. Это было глупо и жестоко, пишет Дуне, но мы хотели положить конец вздорным слухам и оправдать себя перед врагами революции. 1

Мы пытались создать мораль, подходящую для приближающегося рая на земле, пытались превратить заводской коллектив в орден безгрешных монахов. Позднее, когда Красная Гвардия была на фронте, мы продолжали жить по той же “монастырской морали”. Мы смотрели на “героизм”...как на саму собой разумеющуюся обязанность.

Со спокойным достоинством Дуне отвечает на клевету антикоммунистов, теперь ставшую расхожей мудростью российского мещанства:

После 30 лет чтения невразумительных аргументов социологов, старающихся объяснить успех большевиков и их последующее поражение, я узнал, что революция была осуществлена под лозунгом "Грабь награбленное!" Возможно кто-то где-то и выразился в этом духе, но мы, участники этих событий когда нам было 17 лет, не руководились этим лозунгом, и я опровергаю это обвинение даже сейчас. Такой "материальный" лозунг никогда бы не смог привлечь миллионы людей, только пену, которая появляется всегда в штормовом море. Нет, наш лозунг был скорее - "Мир хижинам, война дворцам!"

В воспоминаниях Дуне хорошо выражаются отношения рабочих его поколения к другим классам российского общества. Ближе всего ему те, кто принимает участие в современном индустриальном производстве, включая даже мастеров и администрацию. Его отношение к ним амбиваленто, но он признает необходимость управленческих функций для производства. Дуне с гордостью рассказывает, как в 1917 г. “Проводник” продолжал работать в нормальном режиме, несмотря на "троевластие", когда все стороны участвовавшие в производстве понимали свою роль и уважали коллег. Лично для меня этот аспект воспоминаний Дуне был, пожалуй, одним из наиболее ценных. Так получилось, что вскоре после чтения его книги мне пришлось внимательно прочитать более десяти томов писем и политических статей Маркса и Энгельса. Меня поразила близость их воззрений на власть рабочего класса со взглядами Дуне и его товарищей-рабочих. Не могу отделаться от впечатления, что в чем-то очень важном Дуне ближе к Марксу и Энгельсу, чем Ленин и другие образованные марксисты-интеллигенты.

Зато крестьяне для Дуне чуждый элемент. Думается, более чуждый даже, чем капиталисты-организаторы производства, заводская администрация, инженеры и техники. Даже его герой Сапронов, сам выходец из деревни, не мог добиться успеха в деревенской агитации. Крестьян на заводе не любили из-за их индивидуализма, подрывавшего сплоченность рабочего коллектива. Интересно, что в отличии от бытующих стереотипов крестьян как недисциплинированных, несговорчивых и безразличных к работе заводских сезонников, Дуне подчеркивает их старательность и уступчивость перед начальством. И в Красной Армии Дуне чувствовал себя "белой вороной", потому что был окружен не только бывшими царскими офицерами, но и рядовыми из крестьян. Социальная психология кадровых российских рабочих, похоже, была полной противоположностью крестьянской.

С малой симпатией относится Дуне и к русской интеллигенции. Посетив имение Шаховского в Покровском-Стрешневе, где Луначарский устроил дом отдыха для артистов гостеатров, Дуне увидел пустые полки книжных шкафов, рамки картин с вырезанными полотнами, окна без штор. Хранитель усадьбы с горькой улыбкой объяснил ему, что все это "взяли взаймы" гости усадьбы. Вот что поэтому поводу замечает Дуне.

Я не хочу сказать, что среди интеллигенции было больше воров, чем среди рабочих. Но мы смотрели на завоеванные нами вещи как на коллективную "народную собственность." Книги, картины, статуи мало что говорили рабочим, но они относились со священным трепетом к тому, чего они не понимали.

С крайней неприязнью пишет он о Луначарском и его заботе о "соли земли Русской".

Я был свидетелем этого вандализма и стремился рассказать Луначарскому, как интеллигенция сохраняла исторические и художественные сокровища. Я помнил, как в первые дни революции он впал в истерику, когда до него дошли слухи, что наша артиллерия разрушила Кремль и собор Василия Блаженного. Говорили, что он плакал от возмущения. Но его глаза остались сухими, когда мы хоронили пятьсот красногвардейцев в Москве. Они погибли ради Великой Иллюзии - в надежде, что земное царство можно построить на нашей надежде и вере.

Русская интеллигенция, "соль земли Русской", смотрела на нас, рабочих, свысока и приезжала сюда на отдых. Однажды мы попросили их дать концерт в нашем клубе. Они согласились, но только при условии, что мы заплатим им столько-то мешков муки, фунтов сахара и масла. Мы больше не обращались к ним. К осени 18-го мы перешли на голодный паек, рацион Красной армии стал несбыточной мечтой. Но они все еще хотели торговать в мешках и фунтах.

Через месяц после октябрьских боев в Москве Дуне становится из рабочего солдатом революции. С отрядом красногвардейцев его отправляют на подавление казацкого восстания на Дону, грозившее отрезать индустриальные центры России от донецкого угля. Вернувшись домой после заключения Брестского мира, Дуне некоторое время ведет политическую работу в Московской области, но с началом гражданской войны в Сибири и на Юге опять уходит в армию. С конца 1918 до середины 1921 года Дуне провел на Южном фронте и Кавказе. Таким образом, он остался в стороне от политических баталий, которые переживала партия в эти годы. О своих политических взглядах в этот период он не пишет. Но известно, что в кризисе по вопросу о Брестском мире он занял позицию левого коммунизма против Ленина. Тем не менее некоторые из эпизодов войны, описанных им, явно повлияли на его политические оценки послевоенных событий в партии. Например, Дуне критически относится к административным приемам Троцкого и с горечью пишет о расстреле Гусарского, командира Пятнадцатой дивизии, в которой он служил. Чувствуется, что к Троцкому у него сформировалось устойчивое негативное отношение. Он явно неодобрял и репрессии по отношению к кубанскому казачеству. Так как бОльшая часть военных действий, в которых он участвовал, прошла на казацких территориях, он близко познакомился с бытом этого “малого народа”, как называл казаков Шолохов, и относился к ним с большим уважением. Как и раньше, Дуне сравнивает поведение в войне своего класса с его противниками и зачастую неверными союзниками - крестьянством. Он полемизирует с идеологами и историками белого движения, писавших о “зверствах большевиков”. Вот пример его размышления на эту тему по поводу воспоминания об увиденных им и его товарищами зверски убитых матросах.

Я глубоко убежден, что мы не могли бы обращаться с пленными таким образом. Из-за чувства дисциплины мы передавали всех пленных в штаб и не испытывали особой враждебности к ним. Мы воевали против тех, кто носил золотые эполеты, но у них было такое же право защищать себя, как и мы. Это правда, что мы испытывали чувство классовой вражды, но это не имело ничего общего с личной ненавистью, которая превращает человека в жестокого подонка и палача. Посравнению с отрядами врага у нас было одно великое преимущество: мы верили в силу всемирной справедливости а не личных или классовых привилегий.

С цифрами в руках Дуне спорит с Деникиным, который отказывался допустить, что красногвардейцев могли воодушевлять моральные принципы и идеалы, которые якобы были присущи только белому движению. С сарказмом он напоминает Деникину, как Добровольческая армия, называвшая большевиков “германскими агентами”, действовала заодно с немцами под Ростовом, где красногвардейцы и части бывшего Кавказского фронта организовали фронт, чтобы сдержать наступление германских войск.

Они обливали нас грязью за Брест-Литовский мир, но сами, сознательно или нет, пользовались поддержкой немцев. “Национальная идея” капитулировала перед социальной.

Летом 1919 года при отступлении на Дону Дуне попал в плен казакам Деникина. Я не буду описывать тяжелые сцены насилия и убийств, которыми сопровождалось начало пленения. Все это Дуне описывает с безыскусным, проникновенным реализмом. Когда пришел черед отступать Деникину, Дуне попадает в Новороссийск, где, работая в тюремной больнице, становится участником партизанского подполья и едва избегает смерти в руках врангелевской контрразведки. Когда Новороссийск переходит в руки красных, Дуне возвращается в строй. Это уже другая Красная армия. Раньше Дуне, как политический работник, нередко чувствовал себя в изоляции среди солдат-крестьян и бывших царских офицеров. Теперь политическая секция дивизии имеет десятки организаторов, агитаторов и свой печатный станок. Дивизия Дуне попадает на Кубань с приказом разоружить местное население. Белая армия была разгромлена, но восстания поднимались то тут, то там. Большие проблемы доставляли “зеленые”. Но куда больше Дуне беспокоит другое.

Во время гражданской войны часто издавались приказы о необходимости гуманного отношения к пленным. Как только враг сдавался, складывал оружие и обещал больше не выступать против советской власти, он больше не рассматривался как враг. Теперь по секретному приказу политической секции эта тема поднималась опять. Центральная ЧеКа опубликовала приказ, подписанный Дзержинским, по которому все политработники информировались о расстреле двух сотрудников ЧеКа за избиение заключенных... Но почти одновременно с этим Девятая армия издала приказ о начале красного террора: все участники восстания должны расстреливаться без суда на основе приказа за таким-то номером. Если раньше дивизионный трибунал имел право осудить подсудимого самое большее на “концентрационный лагерь до конца гражданской войны”, то теперь, после гражданской войны, местный трибунал получил право казнить без одобрения трибунала армии. Прежде особая секция дивизии имела право только арестовать и расследовать, но не осуждать. Теперь она получила право организовывать изъятия оружия у участников восстания, и расстреливать их, не принимая во внимание смягчающие обстоятельства. Этим хотели терроризировать население.

Дуне описывает типичную “зачистку” казацкой станицы и приходит к такому заключению.

Только теперь, когда война закончилась, мы начали вести себя как завоеватели и осуществлять карательные меры. Наши действия в районах восстания мало отличались от поведения Белой армии во время гражданской войны.

Гражданскую войну Дуне заканчивал в горах Дагестана, куда в декабре 1920 перебросили его дивизию для подавления разгоравшегося восстания исламистов Саид-Бея и муллы Гоцинского. Экономические причины восстания Дуне объясняет запретом на торговлю, из-за чего горные районы не могли получить из России достаточно зерна, своего там нехватало. Дивизия Дуне не была подготовлена к действиям в горах и сначала несла большие потери. Горцы сражались с большим искусством и мужеством. Каждый аул приходилось брать в рукопашную, когда кончались патроны, противник брался за кинжалы.

Приспосабливаться приходилось не только к условиям горной войны, но и к особенностям политической тактики. Дуне не говорит о своей должности в 33-й дивизии, но некоторые детали заставляют предположить, что он занимался политической работой. Советская политика на Кавказе учитывала "местные особенности". Дуне пишет о своем удивлении, когда он впервые увидел, пленных разгуливающих с оружием. Ведь еще недавно на Кубани его дивизия расстреливала казаков только за закопанную ржавую саблю. Оказалось, что учитывая традиции горцев, им оставляли кобуры и ножны, для которых они вырезали деревянные револьверы и сабли. Бойцы Красной Армии неохотно следовали этой "национальной" политике, особенно, когда это касалось обращения с пленными как с малыми детьми. Повстанцы не брали пленных, трупы красноармейцев были обезображены до неузнаваемости. Дуне с гордостью пишет, что они дрались не менее храбро, чем их противник. "Национальная политика" обязывала советские войска обходить стороной аулы, объявившие себя нейтральными. На такие обходы уходили целые дни. - Что ты будешь делать!- ругались командиры- такая вот национальная политика: лучше потерять сто человек убитыми, чем оскорбить горцев.

Трудно представить дистанцию, отделявшую этого представителя авангарда революционного класса от людей, находившихся в ином историческом времени. Но она должна была ощущаться им громадной. Недаром, в Дагестане Дуне приходят мысли, что террористическая политика по отношению к кубанским казакам была ошибкой. Даже с казаками у рабочих "Проводника" было куда больше общего, чем с горцами. А кое в чем, как, например, в положении женщин у казаков, рабочие могли у них и поучиться.

Читая дагестанские страницы воспоминаний Дуне, вспоминаешь гипотетические рассуждения Энгельса в 1882 году о политике европейских рабочих по отношению к колониальному миру после их победы в Европе. С одной стороны, Энгельс полагал, что “пролетариату придется на время перенять и как можно быстрее привести к самостоятельности... земли занятые туземцами.” К таким землям он причисляет Индию, Алжир, голландские, португальские, испанские владения. Но в случае антиколониального восстания, например, в Индии Энгельс считал, что европейским рабочим “придется примириться” с этим, поскольку “свобождающийся пролетариат не может вести колониальные войны.” Впрочем, “оборонительные войны” пролетариату разрешались. Правда, непонятно, против кого могли бы обороняться европейские рабочие. От нашествия кубинцев, малайцев, жителей Берега Слоновой кости? Показательно и отсутствие России в списке колониальных держав. То ли Энгельс не мог представить себе победу рабочих в России, то ли не был расположен допустить даже их владения “землями занятыми туземцами" в бывшей Российской империи. В любом случае, история распорядилась противоположно его ожиданиям. Власть захватили не рабочие Западной Европы, а рабочие европейской “Индии”, варварской империи на Вастоке. И обороняться им приходилось не от индусов, китайцев, иракцев и пуштунов, а против армий передовых стран Запада, укомплектованных его рабочими. В Дагестане Дуне и его товарищи защищали свою “немарксистскую революцию” от восстания "туземцев", за которыми стояла Британская империя. Нефтяные поля Баку и Грозного давали 95 процентов всей нефти Советской республики. Об этом хорошо знали как в Москве, так и в Лондоне и Париже. Поэтому восстание Саид-Бея и Гоцинского необходимо было подавить.

Его оставшаяся жизнь прошла в мировой пыли поднятой Революцией, которой Дуне помог взлететь. Ее можно прочитать как приключенческий роман, следственное дело НКВД или как последний акт пролетарской трагедии.

В Дагестане Дуне оставался до середины 1921 года, когда он заболел желтухой, а затем цынгой. После долгого лечения его демобилизовали и, благодаря опыту работы на "Проводнике," назначили замдиректора одной из фабрик Резинтреста. У фабрики было сырье, но не было топлива, чтобы начать производство. Среди рабочих царили деморализация и пьянство. Редакторы книги предполагают, что в последний период службы в Дагестане Дуне служил членом коллегии военного трибунала, а впоследствие работал и в Чека (о чем он по понятным соображениям не хотел распространяться во Франции). Возможно благодаря связям с Сапроновым, в 1923 Дуне удалось найти работу в аппарате ВЦИКа. Там он встретил свою будущую жену, Гинду Ефимовну Зарецкую, члена партии. Они поженились, и в октябре 1924 у них родился сын Володя.

Тогда же в 1923 году Дуне поступил на биолого-физико-математический факультет МГУ по специальности биохимия и физика. В это время круг его друзей-студентов сочувствует антисталинской оппозиции. Некоторые из них видят альтернативу Сталину в Троцком. Но еще с 1918-го, когда по приказу последнего был расстрелен Старостин, у Дуне сложилось отрицательное отношение к Троцкому, и он верил, что тот будет по-своему такой же авторитарной фигурой, как и Сталин.

Дуне должен был окончить университет в 1928 году, но в декабре 1927 его исключают из партии как члена "группы пятнадцати" - оппозиции демократических централистов (децистов), которыми по-прежнему руководили Тимофей Сапронов и Владимир Смирнов. Эта оппозиция, о которой до сих пор известно сравнительно мало, была куда более непримиримой к курсу правящего большинства ЦК, чем "Объединенная оппозиция" Троцкого и Зиновьева периода 1926-1927 гг. Уже разгромленная, группа Сапронова обратилась к Пятнадцатому съезду партии (декабрь 1927) с резкой критикой, осудив экономическую и внутреннюю политики партии и назвав Красную армию "орудием бонапартистского переворота." Съезд ответил изгнанием из партии 23 членов "группы Сапронова" как "открыто контрреволюционной." Имя Дуне стояло одиннадцатым в этом списке. За изгнанием последовал арест, и в январе 1928-го Дуне был сослан на три года в Архангельскую область, заразился там туберкулезом и был переведен в Семипалатинск. Но и в ссылке Дуне оставался в контакте со своими товарищами-оппозиционерами, и в 1929 году они снова выступили с платформой осуждающей "диктатуру мелкой буржуазии."

В том же году ему разрешили вернуться к семье после того, как он заявил о прекращении своей оппозиционной деятельности. В 1930 был восстановлен в партии и нашел работу в НИИ синтетической резины. Но его политическое прошлое продолжало преследовать Дуне. После очередной волны арестов бывших оппозиционеров, его переводят на работу в провинциальный городок, где он остается до 1935 года, когда его снова исключают из партии. В апреле 1936 Дуне арестовывают за "контрреволюционную троцкистскую деятельность." Ему дают пять лет и отправляют в лагерь на Воркуте работать в угольной шахте. Но его легкие настолько повреждены туберкулезом и четырехмесячной пересылкой, что ему не под силу выполнить дневную норму, основу для получения пайки. Ему нечего терять, и Дуне присоединяется к голодной забастовке против лагерного режима. Благодаря лагерному доктору, взявшему его на место лаборанта в больнице, он не только выживает голодовку, но избегает и верной смерти в последовавших за этим массовых "кашкетинских" расстрелах 38-го. Отбыв свой пятилетний срок, Дуне едет к жене и сыну в Витебск, куда они были сосланы как родственники политического преступника. Его поезд прибыл в Витебск в 6 часов утра 22 июня 1941 года.

Когда 9 июля немцы захватили город, Дуне и его семьи в нем уже не было. Жена и сын эвакуировались в глубь страны, а Дуне вместе с другими получил приказ покинуть город, чтобы организовать партизанскую борьбу. В августе ему пришло известие о том, что эшелон, в котором ехала его семья, был захвачен немцами, и до конца жизни был уверен, что, как евреи, его жена и сын были уничтожены. Сам он был схвачен вскоре после этого, но без документов, которые ему приказали сдать в горсовет перед уходом в лес. Немцы приняли его за гражданское лицо. Дуне возвращают в Витебск и, как когда-то на Воркуте, определяют лаборантом в городскую больницу. В 1943 немцы переводят ее в оккупированную ими часть Франции. И опять следует биографический повтор, теперь уже из его новороссийского прошлого. С помощью эльзасских немцев Дуне вступает в контакт с французским Сопротивлением и присоединяется к его коммунистической секции FTP. То, что это была именно FTP, а не националистическая FFI, не знавший французского Дуне понял только сентябре 1944-го, когда FTP демобилизовала всех своих русских членов и отправила их по каналам Красного Креста в Аннеси для репатриации в Советский Союз. Зная, что там ему грозит верная тюрьма, Дуне (сохранивший здравый смысл своего класса) отправляется пешком в Марсель и записывается там в Иностранный легион. Оттуда его посылают в Алжир, где медицинская комиссия признает Дуне негодным для активной службы. Ему все-таки удается задержаться в Легионе до апреля 1946 и этого оказывается достаточным, чтобы по возвращении во Францию получить право на французский паспорт.

В последниe годы жизни Дуне работает на заводе в Кремье, а потом на фабрике в предместье Парижа. В 1948 он устанавливает контакты с группой эмигрантов-меньшевиков, издававших в США газету "Социалистический вестник", и становится ее распространителем в Париже. У него завязывается переписка с редактором СВ Рафаилом Абрамовичем, правым меньшевиком, через которого он получает заказ на написание мемуаров о революции и гражданской войне от Русского архива Колумбийского университета. Успел он написать только первую часть, которая и составила "Записки красногвардейца". Эдуард Дуне умер 21 января 1951 в страшной нищете, в 53 года, в том же возрасте, в каком четырнадцатью годами раньше умер его друг и наставник Тимофей Сапронов. 2

В 1956 году Эдуард Дуне был посмертно реабилитирован и восстановлен в партии. Это произошло благодаря хлопотам его жены Гинды Зарецкой. Они с сыном не погибли, как думал Дуне.

Редакторы издания сообщают, что до конца жизни он оставался верным марксизму, с особенной любовью относился к Энгельсу, чьи работы знал на память. В некрологе на смерть Дуне, Р. Абрамович писал, что в свои последние годы тот пришел к меньшевизму. Но по мнению редакторов "Записок красногвардейца," которые знакомы со всем архивом этого рабочего-революционера, назвать его меньшевиком было бы трудно.

В отличие от меньшевиков, Дуне навсегда остался убежденным, что Октябрьская революция была подлинно народной, и что она установила диктатуру пролетариата в России, пусть даже только на короткое время. "Большевики стремились расширить революцию, тогда как все остальные старались ограничить ее." Дуне считал, что революция начала сбиваться с пути во время гражданской войны, когда партия потеряла связь с рабочим классом. Как и меньшевики, он полностью отрицал сталинское государство и, в отличие от троцкистов, не верил, что оно представляло собой некое "рабочее государство," пусть даже "деформированное." В плановой экономике он видел систему государственного капитализма, в котором господствовал новый класс, распоряжавшийся госсобственностью. Он не находил ничего прогрессивного в государственной собственности на средства производства. Более того, считал ее прямой противоположностью социализму. Сегодняшние российские приверженцы теории "госкапитализма" как "классовой природы" СССР нашли бы в Дуне своего единомышленника. Как и Троцкий, он усматривал причины появления нового господствующего слоя в материальной бедности, которая продолжала тяготеть над советским обществом несмотря на пятилетние планы. Но в отличие от Троцкого, он считал, что даже в случае победы революции в мировом масштабе, социализма, о котором мечтал авангард его класса в 1917, построить бы все равно не удалось из-за "отсутствия необходимой энергетической базы."

Этот технический детерминизм, возможно, и сближал его с меньшевиками, но мне слышится в нем скорее что-то родственное вселенской изнуренности природы и рабочих Андрея Платонова. В главном Дуне все-таки остался верен тому видению социализма, которым его, семнадцатилетнего паренька с завода "Проводник", когда-то заразил рабочий вожак Тимофей Сапронов, и ради которого рабочий класс Семнадцатого поднялся в свой всемирно-исторический поход и погиб-- социализм как общество самоорганизованных производителей на основе общественной, а не государственной собственности на средства производства.

1 В связи с рассказом Дуне мне вспоминается, как несколько лет назад в Угличе я смотрел передачу из областного музея в Ярославле. Сотрудница музея, по виду из простой рабочей семьи, рассказывала об экспозиции, посвященной местному ГУЛАГу или что-то в этом роде. Оказывается, сказала она, уже во время гражданской войны рабочие местного завода устроили при нем "концлагерь", куда посылали провинившихся рабочих. Срок заключения в этом "концлагере" был, как правило, один день. Местная телеинтеллигенция с ужасом качала головой и сама сотруднивца музей явно гордилась результатом краеведческих изысканий о "страшном прошлом". Этой дочери рабочих не даже могло прийти в голову, что "концлагеря", созданные правопониманием ее класса в момент его революционного взлета, были несравнимо челевечнее, чем правосудие победившей буржуазии, гноящей и растлевающей миллионы людей в своих тюрьмах и лагерях.

2 Его некролог, написанный Р. А. Абрамовичем, был опубликован в Социалистическом вестнике 33, но. 2-3 (569) (фев.-март 1953): 51-52.

| При использовании этого материала ссылка на Лефт.ру обязательна |

|

|